Ein schlankes, schnittiges Seekajak – wer heute in so einem Gefährt sitzt, farbenfroh und mit komfortablem Cockpit, könnte kaum meinen, dass es auf eine lange Geschichte zurückblickt: Seekajaks gibt es schon seit über 2000 Jahren. Erfinder waren die Inuit, die die schlanken Boote für die gefährliche Pirsch auf Robben und teilweise sogar auf Wale nutzten. Diese wagemutigen Jäger schneiderten damals ihre Kajaks, deren Bauweise den heutigen Faltkajaks gar nicht so unähnlich ist, auf die Körpergröße des späteren Nutzers zu – auch heute ist die Passform wichtig, aber ein Maßschneidern wäre für die meisten Paddler sicher unbezahlbar. Zum Glück gibt es eine riesige Auswahl unterschiedlicher Modelle, die ihrem Benutzer sichere Touren auf dem offenen Meer ermöglichen – er muss dabei ja nicht unbedingt Robben jagen. Ja, es gibt unterschiedliche Spielarten: Boote, die auf lange Distanzen angelegt sind, andere, die für das Spielen und Surfen in Wellen konzipiert wurden, und wieder andere, bei denen die Schnelligkeit an erster Stelle steht. Die meisten Modelle bieten aber in unterschiedlichen Ausprägungen von allem etwas, und ihnen allen gemeinsam ist, dass sie im Vergleich zum Tourenkajak länger und schmaler sind und über einen besseren Geradeauslauf verfügen.

Festboot, Faltboot, modulares Boot

Bevor man in die Feinheiten der Kaufentscheidung wie Bootsgröße, Kielsprung und Volumen einsteigt, muss man zunächst eine andere, grundsätzlichere Frage für sich beantworten: Möchte man ein Festrumpfboot oder ein Faltboot kaufen?

Vorab sei gesagt: Reine Luftboote mit keinem oder Hybridboote mit ihrem geringen Gestängeanteil spielen bei den Seekajaks mangels der nötigen Steifigkeit keine Rolle – zumindest, wenn man mit dem Wortteil »See« die Nord- oder Ostsee meint und nicht Ammer- oder Edersee.

Faltboote mit hohem Gestängeanteil bringen aber sehr wohl die nötige Steifigkeit mit – und sie punkten mit unkompliziertem Transport, platzsparender Lagerung und Fahreigenschaften, die der Präzision von Festbooten nahekommen. Wer also keine Möglichkeit hat, ein Fünf-Meter-Festboot zu lagern und/oder zu transportieren, dem bieten diese Boot einen probaten Weg ins Seekajak-Abenteuer.

Aber wie dem auch sei: Bei den Seekajaks dominieren die Festrumpfboote. Sie reagieren am präzisesten auf die Kommandos des Paddlers (auch wenn die Faltbote mit hohem Gestängeanteil dem sehr nahe kommen). Sie sind stabil und robust – was vor allem für die Modelle aus PE gilt. Die Varianten aus Composite-Materialien oder ABS sind ein bisschen sensibler, dafür aber deutlich leichter – zur Materialfrage später mehr. Die Auswahl an Bootsmodellen ist enorm. Und am Wasser angekommen, kann man mit einem Festboot sofort loslegen, ohne mit Stangen, Spanten und Luftpumpen herum hantieren zu müssen.

Die Nachteile von Festbooten liegen weniger auf dem Wasser als an Land: Die Lagerung erfordert Platz, der Transport ist aufwändiger – aber auch kein Zauberwerk mehr, wenn man den Umgang mit Dachgepäckträger und Spanngurten erstmal gewöhnt ist.

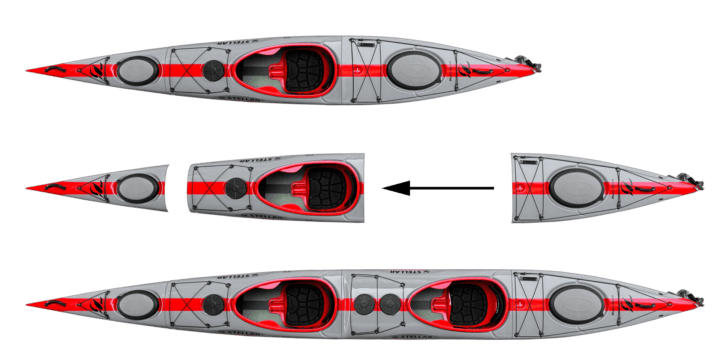

Außerdem gibt es ja noch die modularen Seekajaks: Festboote aus mehreren Teilen, die man im Nullkommanichts zusammenfügen kann und die die Vorteile beider Bootsklassen unter einen Hut bringen – für die man aber auch etwas tiefer in den Geldbeutel greifen muss.

Sicher ist sicher!

Nun zu den Details: Ein Seekajak wäre kein Seekajak, wenn es nicht seetüchtig wäre. Eine entscheidende Rolle spielen dabei die abgeschotteten Gepäckräume in Bug und Heck. Die sind nämlich nicht nur dafür zuständig, Zelt und Zahnbürste aufzunehmen, sondern dienen im Fall einer Kenterung auch als Luftkammern, die ein Sinken des Bootes verhindern, da das Wasser nur in den Cockpitbereich eindringen kann. Obendrein ermöglichen diese Luftkammern einen Wiedereinstieg (wenn denn der Paddler die nötigen Techniken beherrscht), was im Falle eines komplett vollgelaufenen Boots so gut wie unmöglich wäre. Das ist ein entscheidendes Kriterium, denn wer auf hoher See unterwegs ist, kann nicht mal kurz an Land schwimmen, sein Boot ausleeren und gemütlich wieder Platz nehmen. Natürlich muss nach einem Wiedereinstieg das Wasser auch komplett aus dem Cockpit entfernt werden – bei Touren auf dem offenen Meer sollte daher eine (greifbare) Lenzpumpe an Bord sein.

Viele Seekajaks verfügen heutzutage sogar über drei Schotten, so dass eine Tagesluke vorhanden ist, auf die man während der Fahrt zugreifen kann

Nun gibt es auf den Meeren dieser Welt, wie gesagt, auch Faltkajaks, und da wird es mit den Abschottungen konstruktionsbedingt schwierig. Als Ersatz kann eine sogenannte Seesocke dienen. Dieser wasserdichte »Sack« wird über den Süllrand gestülpt und füllt den Fußraum aus. Bei einer Kenterung läuft das Wasser so nur in die »Socke«, die durch einfaches Umstülpen ausgeleert werden kann.

Die Schotten sind aber nicht die einzige Sicherheitsausstattung, über die ein Seekajak verfügen muss. Unentbehrlich sind auch die rundumlaufenden Deckleinen. Diese unscheinbare Vorrichtung macht es einem nach Kenterung im Wasser schwimmenden Seekajaker möglich, sein Boot in die Wunschposition für den Wiedereinstieg zu bugsieren – wobei dann auch die Leinen eines zur Hilfe kommenden Boots nützlich sein können. Das Wort »rundumlaufend« ist in diesem Kontext übrigens leicht irreführend, denn bei manchen Booten sind die Deckleinen im Cockpitbereich unterbrochen – was kein Problem ist, da man sein Boot hier am Süllrand greifen kann.

In diesem Zusammenhang können auch die Haltegriffe an den Bootsenden zur Sicherheits-Ausstattung gezählt werden. Bei Seekajaks handelt es sich dabei in der Regel um sogenannte Toggel: Griffe, die an kurzen Bändern angebracht und somit frei drehbar sind, so dass man sich im Wasser schwimmend daran festhalten kann, ohne sein Handgelenk verdrehen zu müssen – was gerade bei Seegang und in der Brandung unangenehme Folgen bis hin zu gebrochenen Knochen haben könnte.

Außerdem gehören über das Deck gespannte Gummis zum guten Ton, da man hier sicherheitsrelevante Zusatzausrüstung wie beispielsweise ein Ersatzpaddel befestigen kann. Und wer auf dem Meer in unbekanntes Terrain aufbricht, sollte auch auf einen Kompass nicht verzichten – eine Kompassmulde ist in solchen Fällen also mehr als »nice to have«.

Das Unterschiff

Es ist vor allem der unter Wasser liegende Teil des Bootes, der seine Fahreigenschaften maßgeblich prägt. Ja, natürlich spielen auch über Wasser liegende Teile eine Rolle, wie die Form der Bootsenden oder die Deckhöhe/Bordwandfläche. Aber entscheidend ist das »unten drunter«. Und auch wenn es weh tut, diesen ausgeleierten Spruch einmal mehr zu zitieren, kommen wir nicht dran vorbei, denn er stimmt einfach: Länge läuft, Kürze kurvt.

Was uns zu einem entscheidenden Aspekt in Sachen Unterschiff bringt: dem Kielsprung. Je »bananenförmiger« ein Kajak ist, desto mehr Kielsprung hat es. Viel Kielsprung bedeutet eine im Verhältnis zur Boots-Gesamtlänge kurze Wasserlinie. Bei weniger Kielsprung nähert sich die Wasserlinie der Bootslänge an. Was, wie schon angedeutet, folgenden Effekt hat: Eine lange Wasserlinie kommt dem Geradeauslauf und der Geschwindigkeit zugute, geht aber auf Kosten der Wendigkeit. Bei einer kurzen Wasserlinie ist es umgekehrt.

Da Seekajaks nun meist auf großflächigen Gewässern gefahren werden, bei denen es nicht darauf ankommt, auf dem Bierdeckel drehen zu können, und da man mit ihnen häufig auch eine gewisse Distanz in einer gewissen Zeit zurücklegen möchte, ist der Kielsprung bei ihnen meist weniger ausgeprägt. Aber auch diese Regel hat natürlich Ausnahmen: Wer sein Seekajak gern spielerisch fährt, auf Wellen surft oder in der Brandung paddelt, wählt ein Boot mit mehr Kielsprung.

Zweiter wichtiger Aspekt bei der Unterschiff-Konstruktion: die Form der Spanten. In Sachen Anfangs- und Endstabilität am unerschütterlichsten ist ein U-Spant – damit kann man unbesorgt in der Schwimmweste nach der Actioncam kramen oder ein Sandwich essen. Gerade Einsteigern vermittelt ein U-Spant viel Sicherheitsgefühl. Das andere Extrem ist der ausgeprägte Rundboden. Boote mit einer solchen Rumpfform ermöglichen wegen des geringen Wasserwiderstands (wenig benetzte Fläche) ein hohes Tempo, sind aber eher kippelig. Zwar pendeln sie sich durch geringe Verlagerung des Körpergewichts wieder ein, doch verändern eben schon geringfügige Bewegungen die Wasserlage. Vor- und Nachteile gibt es schließlich auch beim V-Spant: Zwar fährt man damit wie auf Schienen geradeaus und vergeudet wenig Kraft für Korrekturschläge, doch weisen solche Boote einen um einige Zentimeter höheren Tiefgang auf – was nicht so toll ist bei Anlandung in flachem, steinigen Wasser, weil hier immer der Kiel punktuell als erstes Grundkontakt hat. Aus all dem ergibt sich, dass die meisten Boote heutzutage eine Kombination aus mehreren Spantformen aufweisen, um ihre Vorteile zu kombinieren: Bug und Heck sind meist V-förmig, im Cockpitbereich regiert der kippstabile U-Spant, und dazwischen reduziert ein Rundboden den Wasserwiderstand.

Länge, Breite, Volumen

Die meisten Einer-Seekajaks sind etwa zwischen fünf und fünfeinhalb Meter lang – Ausnahmen in beide Richtungen bestätigen die Regel. Ausschlaggebend für das Fahrverhalten ist aber eher die Wasserlinie, die der Boots-Gesamtlänge eher mehr oder weniger entspricht (siehe weiter vorne unter Unterschiff).

Ein manchmal unterschätztes Kriterium ist aber die Bootsbreite. Fast schon überflüssig zu erwähnen, dass es hier mal wieder Vor- und Nachteile gibt: Relativ breite Seekajaks verfügen über eine vergleichsweise hohe Anfangsstabilität, sind also nur wenig kippelig und flößen Anfängern schnell Vertrauen ein. Ihr Nachteil: Sie erschweren das Ankanten und neigen auch bei Wellengang dazu, stur parallel zur Wasseroberfläche liegen zu bleiben – die dann aber unter Umständen reichlich schräg ausfallen kann. Das zu korrigieren, erfordert in einem breiten Kajak einen höheren Kraftaufwand. Schmale Boote dagegen erleichtern es dem Paddler, die Bootslage den »Wellenhängen« anzupassen, sind dabei aber eher kippelig. Ergo: Breite Seekajaks eignen sich für Einsteiger auf ruhigem oder wenig bewegtem Wasser, schmale Exemplare spielen auf steilen Wellen ihre Stärken aus und sind natürlich schneller – verlangen aber auch mehr Können von ihrem Fahrer und verzeihen weniger Fehler.

Eine Rolle spielt in diesem Zusammenhang auch das Volumen des Bootes. Große, schwere Paddler brauchen mehr Liter als Leichtgewichte – sonst könnte es sein, dass ihr Boot arg tief im Wasser liegt, umso mehr, wenn es auch noch voll bepackt ist.

Das Material

Bei Seekajaks gibt es grundsätzlich drei Möglichkeiten (wenn man mal von exotischen Varianten wie Holzbooten absieht): Thermoplastboote aus PE/ HTP, solche aus ABS/PriLite (Acrylnitril-Butadi-en-Styrol-Copolymer) und handlaminierte Boote aus Composite-Materialien wie Glasfaser, Diolen, Carbon/Aramid und Kevlar® (oder entsprechenden Mixturen). Die Vor- und Nachteile im Überblick:

Polyethylen (PE, HTP)

· hohe mechanische Belastbarkeit: robust, strapazierfähig, schlagfest

· relativ preisgünstig

· nahezu wartungsfrei

· vergleichsweise schwer

· unter Hitze und Druck verformbar (Vorsicht mit den Spanngurten!)

ABS (PriLite)

· leichter als PE

· robuster als manche Composite-Materialien

· in der Regel etwas preiswerter als Composite-Boote

· schlagzäh und steif

· gegen mechanische Belastung empfindlicher als PE

· in der Regel etwas teurer als PE

Composite (Faserverbundwerkstoffe)

· sehr leicht (weitere Infos über besonders leichte Boote: https://www.kanumagazin.de/ausruestung/leichte_kajaks/)

· dynamisches Fahrverhalten

· Erhöhung der Schlagfestigkeit durch spezielle Verfahren möglich

· unterschiedliche Stärken bei unterschiedlichen Materialien: Bruchfestigkeit (Glasfaser), Schlagfestigkeit (Kevlar®), Steifigkeit (Carbon)

· große Möglichkeiten durch unterschiedliche Materialmixe

· in der Regel teurer als die anderen Materialien · gegen mechanische Belastung manchmal empfindlicher als ABS und PE

Steueranlage oder Skeg

Die meisten Seekajaks werden heutzutage mit einer Steueranlage oder einem Skeg angeboten. Letzterer ist die technisch einfachere Konstruktion – es handelt sich dabei lediglich um eine im Heck des Unterschiffs versenkbare Finne, die mit einem Schieber oder einem Skegseil heruntergelassen oder aufgeholt wird, was vor allem bei Seiten- oder Rückenwind den Geradeauslauf verbessert, da es die bei vielen Seekajaks vorhandene Luvgierigkeit korrigiert. Die Vorteile davon: einfache Bedienung, wenig störanfällige Bauart, die Füße können auf den Fußstützen bleiben. Nachteil: Wenn Dreck oder Sand zwischen Bootsrumpf und Skeg kommen, kann die Finne leicht verklemmen.

Eine Steueranlage erfüllt zum einen den Zweck eines Skegs, ermöglicht dem Paddler aber eben auch (der Name sagt es schon) eine Lenkung des Bootes über die entsprechenden Pedalen – am effizientesten ist es dann, wenn man parallel dazu die richtigen Paddelschläge einsetzt. Es gibt zwei Arten von Steueranlagen: zum einen ein aufgesetztes, zum anderen ein in den Bootsrumpf integriertes Steuer. Beide Konstruktionen ermöglichen dem Paddler ein kraftsparendes Fahren, da er kaum Kraft und Energie in Korrekturschläge investieren muss. Allerdings sind Steueranlagen im Verhältnis zum Skeg technisch komplexer und bestehen aus einer größeren Zahl von Einzelteilen. Ergo: Sie sind störanfälliger. Außerdem finden die Füße auf den flexiblen Pedalen weniger Halt als auf den festen Fußstützen eines Skegboots. Heutzutage werden auch Mischformen aus Steueranlage und Skeg angeboten.

Fazit: Das perfekte Boot für alle Zwecke gibt es nicht. Was es aber sicher gibt: das Modell, das den eigenen Ansprüchen am nächsten kommt. Bei allen Zahlen, Daten, Fakten sollte man sicherstellen, dass das Objekt der Begierde den angestrebten Einsatzzwecken entspricht und dass man sich schlicht und ergreifend darin wohl fühlt. Wenn es irgend möglich ist, sollte man das bei einer Probefahrt abklären. Das kann bei einem Spontanbesuch im Kajakgeschäft vielleicht schwierig werden, also sollte man sich vorab nach der Chance auf eine Probefahrt erkundigen. Außerdem gibt es, vor allem im Frühling und Frühsommer, quer durch die Republik jede Menge Testveranstaltungen, bei denen man nach Herzenslust ausprobieren kann.

Nützliche Links:

Produktübersicht aktuelle Seekajaks:

https://kanumagazin.de/ausruestung/marktubersicht-seekajaks/

Tipps zum richtigen Packen eines Seekajaks:

www.kanumagazin.de/know-how/safety/gut-gepackt/